ブログ

新ビジネス・リーダーいろは講;第19話:『想念』

第19話:『想念』

【ベートーベンハウスの庭にある像です】

米国で想像もできなかった竜巻による大変な被害が発生したことに胸を痛めます。

異常気象が原因ではないかと確信します。

今回は、いろは・・・のソ;『想念』というキーワードをお話しますから、最初から数え

て・・・第19話になります。

そのほかの題(キーワード)に興味のある方は、ブログの左側にアーカイブとして残して

あるブログ項に飛んで読んでみて下さい!

『想念』は心の中に思い浮かべること。考えることをいいます。これは辞書の中の説明で

すね。

やっぱり字を見てみましょう。簡単に読めば「想い、そして念ずる」ということになります。

「想」と「念」の字を上と下に分解し「今の自分の心を・・・相手の心につける」と逆に

訳してみたらどうでしょう!?

「念ずれば花開く」ということばがあります。

いままでに私が出会ったすべての成功した人達に共通する秘訣は「本気で念ずれば、かな

らず自分の想った通りになる!」です!

私も「まったくそうだ!」とつくづくそう思うことがあります。

私は仕事柄、「ああしたいなぁ、こうしたいなぁ・・・こうあって欲しいなぁ・・・」と

良く想うことがあります。また、「何とかしよう。何とかなれっ!」と念じておりますと

不思議とそうなってきます。

特に自分の力ではどうしょうもないときには、それを実現するために、ある人との出会い

が不思議と起こるのです。

そのある人というのはアラジンのランプから出てくるジニー(ランプの精)ではありません。

いつも違う、今までまったく出会ったことのない人がほとんどです。

そのある人が、解決のヒントを与えてくれたり、実際にやってくれたりします。

もちろん、もっとできる・知っている別の人を紹介してくれたりもします。

新しい人との出会いをするために『想念』があるようです。

本当に信じられない出会いが存在するのです。

ですから大きな『想念』をした人には、それなりの人「器の大きな人」と出会えチャンス

があるように思うのです。

「想念とは、今の自分の心を相手の心につける」ことです。

ですから、まずは自分の周りに誰かが居なければなりません。なぜなら「自分の今の心」

を伝えたり、ぶつけたりする人が居なくてはなりません。

そして、また、その「念じたこと」を伝えるべき人は、確実に自分よりも力があったり、

経験したり、多くの人脈を持っている人でなくてはなりません。そうでなければ力を貸し

てくれたり、誰かを紹介してくれたりはできません。

『想念』するには、進んで人の中に入ってゆかなければなりません。常に多くの人を意識

して、誰にどんな事を願うのかもハッキリしておかなければなりません。

結局、『人』に対する願いであるわけです。

「おれが、おれが・・・」や「わたしが、わたしが・・・」の意識を持っているような

エゴイックな人、自意識過剰な人、ナルシスト的な人は、残念ながら、なかなかうまく

いきません。

『想念』するからには、多くの人達に対して「どうか、こうでありますように!」という

『お願い心』がなくてはならないのです!

「こうあるべきだ!こうしてくれて当たり前!」の気持ちが強い人は苦労も多いのです!

一所懸命「お願い」をした結果、うまく行ったり、力を貸してもらえたり、いい結果が

出れば「おかげ、おかげ」の『感謝の心』が芽生えてきて当たり前でよね!?

もう一つ大事な『想念』の心得というのがあります。

それは、『想念』するからには『プラスの意識』をもたなければなりません。

面白いのですが・・・『想念』がマイナスになる人が結構いるのです(^^;

実は残念ながらハッキリ申し上げますと、ものすごく多いのです。「人の失敗を願う」

人がいるのです(^^;

このようなタイプは口先ではきれい事を言いながら、「人を憎む」ということもしでかし

ております。

このような心を持ちますとどれほど危険なことか分っている人が少ないのですねぇ~(^^;

「天に向かってツバを吐く」ようなものなのです。

天に向かって吐いたツバは、自分の顔に必ずベチャッと落ちてきます。

マイナス志向の人のほとんどがこれなんです。

体面では立派な振舞をしていても、心が逆のものを持っていますと普通の人なら分らない

のですが、それなりの人からは見破られるてしますのですねぇ~(^^;

見破ることのできる人が実は、自分を本当に伸ばしてくれるはずだった人だったりして・・・

ですから『想念』は必ず、プラス発想して下さい。

はっきり言いますと、力のないうちは他力本願することの方がいいのです!

エエ格好する必要などありません。力がついてきたら自力本願に変えてゆけばいいのです。

こう考えてゆけば「うまくいったことはお蔭様」でしょう!?

「うまくゆかないのは、自分の念じ方が足りなかった、または念じたことを伝える人、

方法を間違った」というふうに反省することができます。

さあもうお分りでしょう。

成功している人は、皆んな、『想念』から始めるのです。何とかして自分の『想い』を

成し遂げようと『念じる』のです。

次にできる方法・手段だけを考えようとします。

その色々な方法・手段の中には、人様の力を素直に受けなければならないものもあります。

そのことを相手に心に、正直に伝えなければなりません。

『想念』はですから、ネゴシェーション(根回し)や説得の技術を養うことにもなってきます。

成功する人は、他の人とのコミュニケーションに長けています。自分を裸にできるから

なのです。

『お経』のように『今の心』が『相手の心』に伝わるよう繰り返し繰り返しやってみて

下さい。

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所ホームページ

https://www.imcfujimoto.net/

いわき夢実現塾

https://imcfujimoto.net/free/school

新ビジネス・リーダーいろは講;第18話:『ツキ』

第18話:『ツキ』

『ツキ』について考えてみましょう。

このことについては、いろんなところで聞かれたり、読んだりされているので「いまさ

ら!」と思われる方もいるでしょう!?

皆さんも何かあったとき「ツイている!」とか「ツイてない!」などとついつい言ってしまいますね!

ギャンブルでの『ツキ方』や、ステキな人に出会える『ツキ方』などなど週刊誌などで

おなじみかもしれません。

でも、どうですか?・・・うまくゆきましたか?

うまくいってるなら、この文章を読んでいることもなく、ご自身で「How to」本

などを書いて出版されたり、Web販売されてもいいですね!?

さて『ツキ』を自分のものにするにはどうしたらいいでしょうか。

答えは至極簡単です!

しかし、明日、明後日に『ツキ』を得ようとしないで下さい!

今からお話する『ツキ』を手にする訓練は、うまくするとすぐに・・・、長くて半年も

すれば効果が表われ始めます。

間違いありません。

でも勇気が必要です! 覚悟が必要です!

もしかするとあなたが本当の友達と思っている人との付き合いがなくなるかもしれません。

あなたは信じないでしょうけれど、『ツク』ようになったら確実に、そんなことが起こり

ます。

でも安心して下さい。

その数倍すばらしい友達があなたの周りにできます。

さあ『ツキ』への世界にご招待しましょう。

まず最も重要なことは『ツイている人と付き合う』ことです。

差別するようですが、これからはできる限り「ツイていない人とは付き合わない!」こと

です!

これにはちょっと抵抗を感じられるでしょうが努力して下さい。

なぜ、『ツイている人』と付き合うのか?

それは簡単なことです。

『ツイている人』には、共通の「言動」があるからなのです。

それを素直にマネることなのです。マネつづけるのです!

必ず、あなたも『ツキ』が回ってきます。

それだけではありません。

『ツイている人』には「エネルギー」が充満しております。

その「エネルギー」を自分の方に注入してもらうのです。

みるみる、あなたに活力がみなぎってきます。

へたな栄養ドリンクを飲むよりも効果があります。

『ツイている人』とつき合うと判りますが、彼らは、何でもかんでもうまくいく人です

から口癖に「有難い、運がいい!」などを多用します(^o^)

また「プラス発想」なのです!

「周囲の人を大切」にしますね!

そばにいても清々しく、明るくて、楽しいのです。

経営コンサルティングを長年してきました。

ですから、ハッキリ確信して言えることがあります!

業績の良い会社は、どの企業もすべて「ツイている社長」が陣頭指揮しております。

もちろん、「ツイている社長」といえども苦労と不振に喘いだ過去があって当たり前です!

間違いありません!

もちろん私の良く知る範囲です。

もっともっと世の中には多くの「ツイている人」がいるはずです。

「ハタを楽しく、ラクにさせること」を働くといいます。

『ツイている人』は実に、非常に良く働きます。

「棚からボタ餅」などを期待しません。

「人事を尽くして天命を待つ」ことをします。

『ツイている人』は、周囲の人の成功や努力に対して心から祝福・賞賛をします。

「ホメられたらうれしい」でしょう!?

『ツイている人』の集団は、そんなことがいっぱいあります。

ですから人を揶揄したり、あら探しするような人はほとんど「ツキ」のない人です。

だから・・・、そのような人には打算で人が集ることはあっても、意外と・・・孤独です。

『ツイていない人』の集団は、人の成功を妬んだり、人の悪口ばかりが先行します。

もちろん見ていてもイヤです。暗くて陰湿で、気持ちの悪いものです。

ですから『ツク』ためには「グチや不平・不満」を口にしないことなのです。

つぎは第2の『ツク』ための方法です。

一つのグチや不平・不満を口にすると十個の『ツキ』を失うんだと自分に言いきかせるの

です。

不平を言う真相は「差別された気持ち」なのです。

不満は「自分の思い通りにならないイラダチ」なのです。

よく考えて見て下さい。どちらも力が足りないからそうなるのです。

力があれば、なんでも思い通りいきますよ!

私は「不平・不満というのは力のなさの自己表明」だと多くの人にお話します。

「不平・不満の多い人」の顔を見て下さい。

本当に醜いものですよ!

その反対に「感謝、おかげで生きている人」の顔はいつもニコニコしておりますよ!

そばにいるだけで暖かい風が吹いてきますね。

3番目にやらねばならない『ツク』方法は、「人に”ツクす”こと」なのです。

もっと格好良い言い方をしますと「世の為、人の為」の努力をすることなのです。

なにもここまで飛躍することはありません。

自分の最も身近な世界は家庭であったり職場ですから、その世界で「喜んでもらえる

"ツク仕方"」をやってゆくのです。

時として、いままで付き合ってきた人があなたのことをうさん臭く思うようになるでしょう。

変な言いがかりをつけたり、誘惑するようになります。

力がつくまでは、当たらず触らずで受け流して下さい。

その「悪魔の引き寄せ」に打ち勝つためには、また、しっかり自分を「ツク」ところに

持ってゆくためには、彼らのことを「悪魔の手先」と言い聞かせるのです!

あなたに力さえついてくれば、もう悪魔はあきらめて別の人を探しに行きます。

「悪魔の手先」が近寄っている間は、「天使の微笑み」というのはどこかに行っております。

いままで近寄れりもしなかった「天使の微笑み」というのは、「ツキ」始めますと間違い

なく近寄ってきます。

ほらっ、もうそこまで『ツキ』が来ているじゃないですか!

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所ホームページ

https://www.imcfujimoto.net/

いわき夢実現塾

https://imcfujimoto.net/free/school

新ビジネス・リーダーいろは講;第17話:『礼節』

第17話:『礼節』

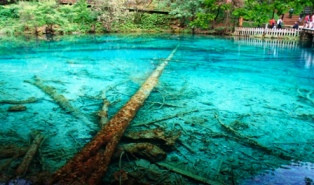

【中国名勝地:九寨溝です】

こんどは「衣食足って礼節を知る」の『礼節』について考えてみたいと思います。

ビジネスの世界に籍を置く、社会人になられた皆さんが、なぜ、「衣食足りる」と『礼節』

を「知る」のかを知っていただきたいので、あえて述べさせていただきます。

今回は「衣食足りる」ことで本当の『礼節』を知るんだということについては何かの機会

にまたお話しさせていただきます。

そんなに豊な生活をしていないにもかかわらず、『礼節』ある生活態度をしている人は

いっぱいいます。

それは、ご先祖様がそうだったからなのです!

途中のどこかでちょっと横道にそれたご先祖様がいて、今は裕福でない人もいます。

ただそれだけなのです。

『礼節』ある生活をしている人達や子孫は、必ずいつかはもとの豊な生活に戻ります。

なぜなら、『礼節』こそ文化レベルを表しており、その文化に応じた波長の合う人達が

必ず迎えに来るからなのです。

私は「文化」とは、「恥を知るレベル・誇りを知るレベル」だと定義しております。

特に「恥を知る」ことの現れ、言動が『礼節』だと思うのです。

どんな時、どんなところで、どんな場合(これをTPOといいます)に、どのような振る

舞いをするべきかが理解しており、その通りできるとき『礼節を知った人』と評価される

のです。

たとえば、食事中にペチャペチャと音をたてて食べる人がいますね。

自分ではまったく意識していないのでしょうが、それなりの所に行って「知らなかった」

では通用しません。

「いや、そんなことないわい!」

と偉そうぶる人がいますが、その人は「成金や成り上がり者」なのです。

少々、お金があろうともやっぱり「成金・成り上がり」なのです。

文化レベルが低い人なのです。

ヨーロッパに行って、レストランで食事中にタバコを吸ったりすると周囲からブーイング

が起きます。

アジアの観光客は、こんな事で軽蔑されているところがあります。

実際にあったお話をします。

広島県福山市鞆という地名があります。

そこに「みろくの里」という一応アミューズメント施設と研修宿泊施設があります。

私は、そこで約20年間ほど毎月、地元のとある成長企業の研修や新入社員研修・訓練で

通ったことがあります。

その企業は当時、毎年恒例行事となっている「新入社員導入研修」「男子行動訓練・女子

基礎訓練」というのを定期学卒新入社員が入社する春に行っていました。

この「みろくの里」のはずれに、今はもう誰も行かなくなった「映画村」というのがあり

ます。

「男子行動訓練・女子基礎訓練」の最終日メイン・イベントが行われます。

それは野外実習といいまして、約17kmの歩行距離があります。

その間に7つほどのチェックポイントと休憩地点があります。

その一つに選ばれたのが「映画村」跡地でした。

そこは、かつての大映画俳優だった故勝新太郎さんの息子が、誤って本物の刀で殺陣の

練習をしていて、指導役であった殺陣師の首を斬ってしまったところなのです。

その殺陣師は残念ながら、お亡くなってしましました。

実は、ご縁をいただいた企業の「新入社員研修、行動訓練・基礎訓練」のあった日程と

その「勝新”座頭市シリーズ”の映画撮影」がちょうど同じ時期にありました。

また同じ宿泊棟(本館:東館)に、映画関係者の衣裳部屋や美術道具置き場、化粧コーナ

ー、その他大勢のスタッフの宿泊部屋がありました。

その宿泊棟の建物を入り風除室を抜け、すぐのところが割合に広いロビーになっておりま

した。

毎日、映画関係者がそのロービーのほとんどを占領して使っておりました。

映画撮影関係者以外のだれもそこに近付けません。

恐れ多いためではないのです。

非常に汚かったからなのです。

食事にでた弁当の食べかすが、あちらこちらに散らかり放題なのです。

タバコの吸いがらが灰皿からこぼれ落ちています。

ジュースの空き缶、飲み残しの缶が散らかり、床にジュースが垂れ流されたままです。

荒れ放題で、まるでスラム街の一角を思わせる光景です。

「なんだこれは?!」怒りが込上げてきます。

他の多くの人が利用する施設を我が物顔で占領する。

まったく、気配りのない輩たちです。

こんなことをしていて「恥なのだ!」といった観念がまったくありません。

これこそ『礼節』のない生活状態です。

「なんだぁ~、こんな連中が人を感動させる映画を作ろうとしているのかぁ?ウソだろう

・・・?」

と残念で仕方ありませんでしたねぇ。

大きな過ちで、人が危篤状態に陥っている時でしたから、撮影なども中止でした。

だったら少しは、きれいにすることだってできるだろうって思いました。

なのにロビーのソファーに踏ん反り返って、タバコを吹かしながら笑い話をしてやがる!

(あれれ・・・私としたことが・・・)

「もっと神妙になって、瀕死の重傷を負っている人に奇跡の回復でも祈れよ!」って思い

ました。

『礼節』の基本は、人・物・お金などなどを大切にすることなのです。

ですから、その大切にするための動作の集まりが言動となって現れるのです。

人の命を大切にする人は、同じ様に周囲に気を配ることができます。

その後、あのときの映画の製作者主宰者である勝新太郎さんご自身が、ハワイにおいて

麻薬所持の現行犯で捕まっています。

ウソぶいた弁明は情けないくらい惨めでした。

『礼節足らず』の見せ物の典型に見えました。

もちろん私は、彼の役者としてのすばらしさは高く評価しております。

もう一つの嫌らしい例をお話ししましょう。

それは忌まわしい『オーム真理教団』のことです。

彼らは「仏教徒団体」だったそうです。

仏教の教えの中に『一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょう・しつうぶっしょう)』と

いうのがあります。

「この世のありとあらゆるものには仏様が宿っている」という教えです。

皆さんが生活してゆく上で必要なもの、仕事や遊びをしてゆく上で必要なありとあらゆる

ものには仏様が宿っているというお釈迦様の教えです。

ですからもちろん、この世のすべての動植物、山も海も川にも仏様が宿っています。

仏教に帰依する(信じる)人たちには、そのような考えがあります。

仏教帰依者は、ですから何んでも大切に扱います。

機会がありましたら多くの人が集まる有名な寺院や教団総本山などに行ってみて下さい。

「オームのサティアン」のようなところは、一つとしてありません!

オーム・サリン事件の首謀者であった麻原なんとかという気色悪い髭モジャの野郎が、

自身の間違った仏教理論を実証するために造った修行のための建物が山梨県上九一色村と

いう富士山を見上げることのできる素晴らしい場所に何棟か建てられていました。

その建物を「サティアン」と称していました。

「サティアン」いうのは修行場所のことです。

仏教徒の修行をする人たちなら、あらゆるものを大切に、大事に扱っていなければなりま

せん!

「オームのサティアン」はどうでだったか?

汚くて、不潔極まりない、スラム街(報道写真などで見たことがあるでしょう?)そっく

りでした。

修行中の者は風呂にも入れなかったようです。

麻原ボケナスと、大幹部と、麻原のハーレム担当女性たちなどの取り巻きだけがきれいな

生活をしていたそうです。

『オーム』という集団はだから、間違いなく「仏教信者」ではないのです!

皆さんも宗教施設と言われるところに行かれたら、汚い場所で、汚い格好や汚い振る舞い

をする人たちが居たら、そこは間違いなくインチキ宗教教団だとお考え下さい。

ぜひ「恥を知る」、すなわち『礼節』ある行動規範を身につけてください。

多くの人から「さすがだ!」と言われるような言動をいつも気に掛けて下さい。

それが『文化』なのです。

どんなに売上の多い企業に働いていても、『礼節』を知らない者は「恥さらし者」です。

皆さんや皆さんの会社も『礼節』を重んじる「良い会社」を目指して下さい。

必ず、同じ波長の人とのつき合いが始まります。

その時、皆さんの生き方まで良い方向に変わって行きます。

保証します!

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所ホームページ

https://www.imcfujimoto.net/

いわき夢実現塾

https://imcfujimoto.net/free/school

新ビジネス・リーダーいろは講;第16話:『大器晩成』

第16話:『大器晩成』

【中国名所:黄龍の素晴らしい滝です!】

今回のキーワードは『大器晩成』という言葉です。

「あの人は、今はあんなだけれど大器晩成のはずだ!」

「彼は、やっぱり大器晩成型だった!」

など言うことがありますね。

人生には三つの「サカ」があるんだと、昔むかし、ある人に教えていただきました。

それは第一に「上り坂」がありますね。

そして、「下り坂」ですね。

最後がいいですねぇ~。 「マサカ」というサカなんだそうです(^^)

シビレましたね。 当時の私は・・・!

それからというもの、この「サカ」の話をことある毎にさせていただいております。

『大器晩成』というのは、他の人から見るとまさに「マサカ」なのです。

「まさか、彼があんなになるとは?!」

「小学生のときのあのクソッタレ坊主が、マサカぁ~?!」

「仕事もロクにできなかったあの人がマサカぁ~?!」

「あれほど真面目で優秀だった人が・・・マ・サ・カ???」

といっぱいありますよね。

皆さん、今の自分と十年前の自分を較べてどうですか?

特に20代~30代の人は、10年前というと小学生や中学生、まだ子供のようだったで

すよね!?

ものすごく成長したと思いませんか?(^o^)

もちろん、もっと年配の人だってそう思いませんか?

そうなんですね、みんな昔に較べたら「マサカ」のような成長をしているはずなのです!

人間も企業も、本当にすごい成長をするのです。

実は、このことをシッカリ理解しておく必要があると思います。

皆さんのお子さんや同僚、そして部下、後輩の人はみんなものすごく成長をするのです!

もちろん自分も・・・。

この成長によって人も羨むほどすごく成功をする人が世の中にはいっぱいいます。

それも人生の後半になってから、成功する、幸せになる人たちは五万といます。

彼らのことを『大器晩成』と言うのです。

ただ、人も羨むほどという言葉がちょっとつくだけなんです。

ところが、人は羨むことに対して醜いことをしてしまうのです。「人の幸せ、自分の不幸」

「人の不幸せ、自分の幸せ」

という人が実に多いのです(^^;

非常に残念なことですが事実です!

それが証拠にスキャンダル記事の載っている週刊誌が飛ぶように売れる~?(^^;

そのスキャンダルのネタを探す非常に醜い職業をしている人がいっぱいいます。

でもそんなことはなんのその・・・。

ぜひ、人も羨む生活や仕事をしてみて下さい。

羨むくらいの生活というのは、「人」が「物」が、そして「お金」が集ってくるような

生活なのです。

それらが集ってきても取りこぼしのない人のことを「器が大きい」といい、『大器』と

称するのです。

『大器』になるためには時間がかかります!

一朝一夕にはいきませんよ。来年とか数年後になろうとするから、ちょっとした挫折が

あったら、

「もうダメだぁ(^^;」

「もうやめた!」

となってしまうのです。

もう少し、じっくり構えるのです。

私の意見で恐縮ですが、私は50才からが収穫に入る時期だと思っています。

それまではすべて「貯金の人生・貸しの人生」と言い聞かせていました。

「貯金・貸すこと」には利息がつくはずです。

50才を超えたら、自宅や事務所(職場)にいっぱい人が集る。

そこで語り合い、色々な喜びを分かち合う。

趣味を紹介しあったり、一緒にやったりします。

助け合うことも、社会のための活動もしたいですね・・・。

でもお金がなければギスギスした生活になるかも知れません。 だから、今、一所懸命

働くのです。

「へぇー、あの人がマサカ?!」

特別な人だけがそう言われるのではなく、誰でも言われることができると思います。

『人生、重い荷物を背負っていくがごとし』と徳川家康が言っておりますね。

この重い荷物は必ず降ろすことができます。

『晩成』に徹することでそれができます。

あせらず、自分を信じて確実な一歩を歩むことです。

そのために十年で驚くほど成長する計画を立てるのです。

「マサカ」は、実は「ヤッパリ」なのです。

それは実践した人が、異口同音に言っているから事実なのです!

「棚からボタ餅」なんてアリャしない!

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所ホームページ

https://www.imcfujimoto.net/

いわき夢実現塾

https://imcfujimoto.net/free/school

新ビジネス・リーダーいろは講;第15講:『揚力』

第15講:『揚力』

【中国名所;黄龍です!】

『揚力』というのは飛行機が重力以上に上昇するのに必要な力のこ

とです。

航空工学や物理学の用語です。

実は、私の趣味の一つに軽飛行機(代表的な飛行機にセスナ)の操縦があります。

30才代の頃には、ULP(ウルトラ・ライト・プレーン)と呼ばれる超軽量飛行機に

乗っていました。

55歳の時に、一念発起して60歳の還暦になるまでに本物の国家資格である自家用操縦

士免許を取得しようと思い立ったのです。

お陰様で運良く、58歳の時に自家用操縦士免許(陸上単発ピストン)を手にすることができました。

高所恐怖症の人、遊園地のジェットコースター程度に乗るのが苦手な人は、もちろん、

飛行機の操縦には向いていません!

ULPやグライダーにも同乗するのが難しいでしょうか?

高所恐怖症を治す方法があるのですが、ここでは割愛します。

私は、仕事がら毎月エアーラインの飛行機(ジェット旅客機)に何度も乗っております。

軽飛行機に較べたら馬力もあり大きいですから空高く、ものすごいスピードで飛びます。

たまに飛行機のすれ違いを窓から見ることがあります。

すれ違いざまの早さはアッという間です!

向こうから来た飛行機が見えた途端に、アレレって言っている間に見えなくなります。

空ではほとんど抵抗がありません。

スキーを経験した人はご存じですね!?

抵抗が少ない斜面ではチョットした傾きでも、なにもしなくてスピードをつけて滑ること

ができます。

空の上も飛行機は滑って飛んでいます。

だから滑空というのです。

「なんとかと~なんとかは高いところが好き(^o^)」といわれますが、飛行機で高いと

ころを飛びますと、その素晴らしさの虜になります。

山の上よりも見晴らしがいいのです(^o^)/

ズッーと向こうの山の稜線、地平線、水平線まで見えます。

色もまったく違います。街の上空を飛びますと真下に人や自動車を見ることができます。

本当に鳥なった気分です(^o^)/

実はですねぇ・・・、飛行機から地上を見ていますと、どこにも土地の境界線など見えま

せん。

どこからどこがオラの土地なんて書いてありません。

なんで地上では土地のことで隣同士がケンカをするんですかね?(^^;

飛行機では先程も書きましたように『揚力』が無いと浮き上がらないのです。

『揚力』は自分で下から大きな団扇で扇いでもダメなのです。

ちょっと飛行機の力学をお話します。プロペラをエンジンで回しますと「推力」という

力を発生させます。

「推力」は飛行機を前に動かします。

オートバイや自転車に乗ってスピードを出しますと経験があるでしょうが前方から風が

来ます。

この風がやや上向きになっている飛行機の主翼にぶつかります。

そうしますと、この風は翼にぶつかって下側に折れ曲がるのと、上の翼に沿って流れるの

とに分かれます。

この辺はチト難しいのですが・・・、

物理の勉強をされた方は記憶にあると思います。

「ベルヌーイの定理」という理論がありました。

この定理で一般的に説明するのですが、正確には飛行機の揚力の理論として、「クッタ・

ジューコフスキーの定理」なんていうのがあり、もうこの辺になるとシッチャカメチャカ

になります。

もっと簡単な方法は、走る自動車の窓から手を出します。(道交法違反になりますので

本当はダメです!)

できれば手のひらをそろえて水平に出してゆきます。

次にやや手のひらを走っている方向に対して傾けていただくと直ちに答えが出ます。

手は自然に上に舞い上がったり、下がったりします。

自動車のスピードを速くしたり、遅くしたりして実験もしたいですね!(して下さいと

書かない理由はお察し下さい!)

想像だけでも理解できます。

手のひらは傾きを大きくすると上下に移動する早さが増します。

自動車の速度を上げますと、同様に上下に移動する早さが増します。

手のひらを上昇させるために傾けたなら、どんどん傾きを増していき・・・ある角度に

なったら、もう上がらなくて後ろに引っ張られる状態となります。

飛行機では、この角度を失速角度と呼びます。本当に飛行機は失速して、放っておくと

墜落します(^^;

『揚力』というは、前からまともに風がこないと発生しないのです。

そうなんです!実は、飛行機は風に向かって飛び立つ(離陸)のです。

また着陸するときも風に向かって降りてきます。

もっとすごいことをいいますか・・・、すべての鳥は風上に向いて真正面になってから

着地するのです。

ですから、鳥の着地をみたら頭の向いているほうから風が吹いていることが分ります。

そう! 風向が判ります。

前から来る風が『揚力』を生むのです!

この『揚力』によって、飛行機はドシンと下に落っこちなくてすむのですねぇ。

実は、人生、ビジネスもまったく同じなのです!

いつも、前からの風が吹いている中を真正面から逃げないで立ち向かってゆきますと上に

上がることが出来るようになるのです。

人生では前からの風を普通「逆風」と表現します。

この言葉は困難な状況のときに使うようです。

でも「逆風」に立ち向かったほとんどの人が、「栄光」を手にしております。

「栄光」こそ高い地位とすばらしい人生に違いありません!

「栄光」を手にすることのできた人は、実に多くのすばらしい体験をします。

日本電産社長の永守重信氏は、大変示唆に富む言葉で「困難:逆風」を表現されておいで

です。

「困難」と言わないで「困難さん」とおっしゃっています。

なぜか?

永守氏の長年のご経験から「困難さん」は、必ず、リュックサックを担いでいるらしく、

そのリュックサックには間違いなく「解決策」を詰め込んでいるのだそうです。

だから、「困難さん」に敬意を称するのが当たり前で、かつ、どんなことがあっても喜ん

でお出迎えをするのだと・・・。

ダメな人たちは、せっかく「困難さん」が来られても、

・見ぬ振りをする

・避ける

・逃げる

のだそうです。だから、いつも「知恵」「経験」を積む機会が逃げてゆくと・・・。

あなたにそんな「向かい風」=「困難さん」を与えてくれる人こそ、自分を成長させて

くれる『巡り合うべき師』『先輩』「良き同僚」『お得意先様』『お客様』なんですねぇ~(^o^)

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、

https://imcfujimoto.net/

いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。

興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!

https://imcfujimoto.net/free/school