ブログ

新ビジネス・リーダーいろは講;第14講:『開運』

第14講:『開運』

【中国名所:黄龍です!】

『開運』;辞書では「運がよくなること」と書いてあります。

「運をよくする」ことではないのです。

でも、だれでも『運』をよくしたいと思っていますよね。

さだまさしさんの歌で「無縁坂」というのがあります。

母がまだ、若いころ、ぼくの手をひいて・・・、

この坂を登るたび、いつもため息をついた・・・

~中略~

運がいいとか、悪いとか・・・・人はいうけれど・・・

と歌われるんですがしんみりとさせられます。

どちらかというと暗い歌ですけれどね・・・(^^;

マホメットの教典にこんなことが書いてあるります。

心構えが変わると行動が変わる

行動が変わると習慣が変わる

習慣が変わると人生が変わる

人生が変わると運命が変わる

『運命』というのは、変えることのできるものなのですね!

逆に『宿命』というのは変わりようのないものであるのです。

『宿命』だけはどんなにもがいても、悔やんでも変わらないのです!

日本人に生まれたことは変わりっこないのです!

今の家庭に生まれたことも変わらないのです!

もちろん、男や女に生まれたことだって変わらないのです!(性転換で変わったつもりの

人もいますが、事実は絶対変わらないのです)

だから『宿命』については素直に、その事実を認めるべきなのです。

これができないから、今を改善できない人が大勢います!

改善できないから、今を脱却できずに苦しむのです。

改善というのは事実の認識から始まるのです。

再度確認しますね!?

『運命』は変えれるのですよ!

この『運命』を変えようとすることが、とりもなおさず「運をよくする」始まりになります。

そして、その努力が効果として顕れ始めた時「運がよくなる」のですね。

さあ、それじゃ、『運』をよくするためには何をしたらいいか!?

それは、さっき述べましたように「心構え」を変えることなのです。

「心構え」を変えると言われてもどうしたらいいの!って、質問したくなるでしょう!?

今からお話しする方法は、私のお勧めです!

私は『運』のいい人とつき合うことにしています。

ハイ! ただそれだけです(^o^)

なぜかと言いますと理由は簡単です。

それは『運』のいい人から「心構え」の見本・手本を目の当たりに見させてもらうことが

できます。

それを「マネ」すればいいのです!どうです・・・簡単でしょ!?

「運のよい人たち」に共通することは、彼らはいつも『運』がよくなることをしてだけ

なのです!

『運を開く(開運)』のための無意識の努力をしています。

彼らのやっていることの一つでも二つでも真似ることをすればいいのです。

ということは、

・『運』のいい人とつき合う、

・『運』のいい人に出会う。

ということにつきますよね!?

実に簡単なことなのですね!

しかし、どうも『運』のつかない人には難しいらしのですね・・・?(^^;

「わかっちゃいるけど、できゃしない~(^^;。」のでしょうねぇ(^^;

それじゃ、「心構え」に逆戻りになってしまうのです。

とにかく、騙されたつもりで『運』のいい人を探し、見つけだしてください!

そして、ぜひその方とお尽き合いさせてもらえるようにしてください。

ただ言っておきますが・・・。

『運』のいい人は誰も彼も共通する特質を持っています。

その典型は「挨拶」を大切にします。

そして「お礼」がきちんと言えるのです。

特に「礼状」「今ではメール」を書いたりすることができます。

手紙を書くことは文化なのです!

お礼の手紙・メールも書けないのでは困ります(^^;

『運』のいい人はみんな文化水準が高いのです!

だから、ますます、愉しい、豊かな、元気な生活ができるのです。

最高の文化は「助け合い」なのです。

最低の文化はケンカ・戦争なのです!

『運』のいい人は、「世のため、人のため」を考えて自分の生き方を決めています。

「人に喜ばれること」を主眼にするから、多くの人から好かれるのです。

だから、多くの人から知らないうちに、逆に手助けを受けているのです。

あなたの人生は、本当はすばらしく良くなるはずなのです!

『開運』、これは「運を開ける」と書くんですから、窓を開けることに違いないのです。

その窓とは、あなたの「心の窓」なのですよね!

もしかすると億劫に思われるかも知れませんが。

『運』のいいと言われる人の懐に潜り込んで下さい!

本当に暖かいですよ!

でも、厳しいのです。それが・・・快感になったらもっけもんです(^^)

『運』というのは、運ぶものなのです。

だから力がいります。「棚からボタ餅」の『運』なんてないのです!

「運がいいとか悪いとか」は全部、自分の力の具合なのです。

自分の力をもっともっとつけるために、あなたを導いてくれる人にぜひ出会ってください。

ありがとうございました!

いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、

https://imcfujimoto.net/

いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。

興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!

https://imcfujimoto.net/free/school

新ビジネス・リーダーいろは講;第13話:『和して向上、日々感謝』

第13話:『和して向上、日々感謝』

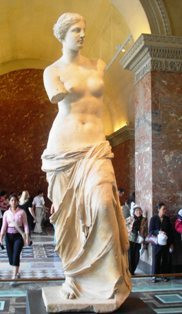

【おっぱいの綺麗なのにしばし・・・(^^♪】

『和して向上、日々感謝』は、岡山県を本拠にする東証一部上場スーパーマーケットの

「ハローズ」の社訓です。

年商1500億円を突破し、瀬戸内商勢圏を席巻する注目すべきスーパーマーケットです。

『和する』ということはどういうことでしょう。

もっともよく理解できるのは算数で使う「和」ですね。数と数を足すことを「和」と言う

のですね。

当社の社訓のできた由来はわかりませんが、たぶん、

『一人の百歩より、百人の一歩』

の考え方が入っているんじゃないかなあと思います。

会社で行う仕事のほとんどは、一人ではできないですね!?

皆んなでお互いに力を出しあって、助け合うことによって成し遂げられることがほとので

すね!?

一人の人が、人の二倍三倍仕事をやっても、他の人が逆に半分もしなかったら、まったく

いい仕事にはなりません!

いい仕事というのは全部足し算なのです!

一人一人が自分の持ち分の仕事に責任を持って確実に行う。

皆んなが同じように力を出す。

そんなにいっぱい出すことではないのです。

仕事というのは分業化されるのです。

分業化された仕事の一つ一つにパワーが集中され、それぞれがまた組み合わされたとき、

すばらしい仕事になるのですね。

それぞれのパワーの足し算を『和』というのですね。

算数では「一足す一は二」になるのですが、私たちがやっている仕事のほとんどは算数の

ようにはならないのです。

「一足す一が、三」になったり「五」になったりするのですね。不思議ですね!?

人の力は全部測定可能だと思いますか?

残念ながらそうではないのですね!

人の能力は全部で140ほどあるそうなのです。

しかし、実際に測定ができるのは半分の約70ほどだそうです。

走ったり、暗記したりする能力は測定可能です。

学校での優劣は、これでほとんど決まってしまいますよね!?

不幸なことです!なぜなら、人には測れない能力があるのです。

「気を配る能力」

「人の気持ちを察する能力」

「そろそろ、まもなくと感じる能力」

などは測定できないのです。

測定できない能力の方が、はるかにはるかに仕事を達成させるには重要なのです。

人と人が手を握ったり、体を支えあったりしたときには、目に見えない神のパワーがプラ

スされるようです。

本当です!

「あの手、この手、奥の手、神の手、人の手」ということわざ? があります。

一人の人から出るパワーが一緒にやっている人に届きますと、こんどはその人が出すパワ

ーと合算されるのです。

そのパワーがまた、いろいろな周囲の人たちに向かうのですね。

次々とパワーが加算されますから3倍、5倍、10倍、100倍と膨らんでゆきます!

これが無限に繰り返されると、ものすごいパワーになります。

実はレーザー光線の理論がこれなのです!

小さな小さなパワーも繰り返し加算されてゆきますと強力なパワーになります。

一人だけのパワーだったら自分の中でグルグル回っているだけです。

外にパワーを向けて、それを受け止める人がおり、そのパワーを受けた人がまた、その人

のパワーを付けて送り返してくれるキャッチボール・・・。

これが本当の『和』じゃないかなあと思います。

そのためにはお互いがきちんと間違いなく、受け取ったパワーを投げ合うことが大切です

し、投げるべき的がしっかりしていなければなりません。

そして、そこにちゃんと投げられることが肝心なのですね。

コミュニケーションを常日頃からしておりますと、的確なパワーのキャッチボールできる

のですね。

お互いが「得手に帆をかける」心意気でつきあうことです。

お互いのすばらしいところを認め合い、補間し合うことでパワーの総和ができあがるのです。

それが本物の『和』なのです。

聖徳太子の『和を以て、尊とし』はあまりにも有名ですね。

「和することは、なんてすばらしいことでしょう」とおっしゃっているのです。

お互いのパワーを高め合うことは、一人一人の成長・向上につながってゆくのですね。

そして、その成長に感謝できる毎日毎日が、お陰様になるのですね!?

『和して向上、日々感謝』

すばらしい社訓ですね。

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、

https://imcfujimoto.net/

いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。

興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!

https://imcfujimoto.net/free/school

新ビジネス・リーダーいろは講;第12講:『5W2H』と『意見』

【紫禁城;ラストエンペラーの一シーン】

第12講:『5W2H』と『意見』

さあどうですか、・・・皆さん!?

『意見』を述べるという機会がどれくらいありますか?

多分その逆の方が多いのではないでしょうか・・・。

特に、組織に入ってみますと上司や先輩が多くて、好き勝手な『意見』は、勝手放題には

言えませんよね!?

「何か、意見を述べてください!」

と言われてみたところで、なかなか言えません。

しかし、『意見』を述べるということは非常に重要なのですね。

精神衛生上、思っていることを口に出さないで思っていることを出し押さえていますと

フラストレーションというイライラがたまり、本当に病気になる人が出てくるのですね。

たとえば・・・、

「あなたの意見は間違っている!」とか、

「あなたの意見はおかしい!」

などと言われることがありますよね!?

特に日本人は、そのような言われ方をしますと自分の「全人格」まで否定された気分に

なるようなのですね・・・(^^;

そんなものですから・・・、そのように言われたくない。

だからあまり余計なことは言わない、ナアナアの妥協がはじまるのです。

「男は黙って、サッポロビール」ってCMが昔にあったのも、日本男児の意気込み、威厳

を表現するために作られたものでした。

でも当時は、あのCMを観た人たちが一様にビールが飲みたくなっても、キリンビールを

買った。

他社のCMのおかげでキリンビールが売れたという笑い話がありますが・・・ここでは

関係ないかぁ(^^;

いまは、アサヒビールがシェアー一番なんですから・・・世の中、捨てたモノではありま

せんね!?

欧米人はぜんぜんそんなところがないですから、ディベート(討論、議論)が盛んになの

です!

また「イエス」「ノー」をハッキリ言うことも小さい頃から躾けられていますから、

「意見」を堂々と言います。

『意見』というのは、いままで生きてきた多くの経験の組合わせなのです。

ですから経験が増えて、その組合わせのための価値観が変化しますとコロッと『意見』が

変わってしまうことがあります。

そのことを恥かしがることはまったくありません!

むしろ、かたくなに『意見』を変えないガチガチの方が恥ずかしい考えだと私は思います。

『意見』を出して、その「反応」から確信を持ったり、「反論」から疑問と再考が生まれ

ます。

良い会社や組織では『議論』を活発に行っています!

ですから一方的な伝達や上司の押しつけだけの変な会議はしません。

みんなが『意見』を徹底してぶつけ合うのですね。

そして、出される『意見』について、お互いにそれを尊重し合うのです。

礼儀作法を知る仲間は、「朝までテレビ」や「TVタックル」(最近はなくなったようで

すが・・・)の様に、相手の意見も最後まで聞かず、自分の主張だけほざく様な恥ずかし

いことはしません!

みんな良く『意見』に傾聴します。

それに対してまた、『意見』が出てくる訳です。

だから、はたからみているとその会議は実に活発、元気に見えるのです。

もちろん、よい『意見』が取入れられるのですから、うまくいくことが多くなるのです!

業績はおのずと向上します!

家庭でも同じですね。

文句ではなく『意見』の出る家庭は明るいですね。

「こうしたら、いいんじゃないだろうか!?」

「こうするほうが、このようにうまくいくんじゃないでしょうか!?」

というのが『意見』なのです。

「いままで、こうしてきたんだから・・・」

「めんどくさいよぉ~」

というのは『言い訳』といって『意見』ではないのです!

『言い訳』は悪魔の誘いといいまして、自分をどんどん悪くしてゆくものです。

なぜなら、もっとも非生産的だからなのです!

『意見』は世の中を変えるものなのです!

プラス思考の行為なのです。

『意見』の言える環境をつくるには、上司、先輩の技量が大切になってきます。

それは特に新人である人の『意見』を聴く、『小数意見』を尊重し、十分に真意を聴こう

とすることですね。

「いつでも、どこでも、だれと」でも『意見』をぶつけあうことは、あなたにとってすば

らしい人生を創って行くものです。

多くの人脈づくりにもなります。

「なにか、意見はありませんか?」

「はい!・・・店長!、わたしの意見を聴いて下さい! わたしの意見には自信がありま

す! どうか、よろしくお願いします!」

あれっ、どこかでやったなあ・・・!?

そうなのですね、私の主催する新人研修の男子行動訓練では「敵陣突破訓練」というのを

行います、

これも教官に「よぉ~しっ! 合格!」って言わせるまで、「私の意見を聞いて下さい!」

を連呼し続けますね!?

合格の基準は、あなたが教官になると判ります!

本気で、自分の意見を聞いて貰いたい情熱を持ったら、確実に言動が本物になります。

日頃の仕事の中でも、ぜひ『意見』を積極的に言う訓練をしましょう。『意見』を言うた

めに、多くの言葉を使うようになります。言葉には『言霊(ことだま)』といいまして「魂」

が宿っているそうなのです。

言葉を使う事ことによって「言葉の魂」が喜ぶのですね!

その「魂」が、いろいろ面倒をみてくれることがあるもですね。

もちろん、だから、言葉の使い方も安易にしては駄目なのです。

正しい『意見』を述べることが、私たちの生きてゆく上での修業ではないでしょうか。

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、

https://imcfujimoto.net/

いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。

興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!

https://imcfujimoto.net/free/school

新ビジネス・リーダーいろは講;第11講:『流転』

第11講:『流転』

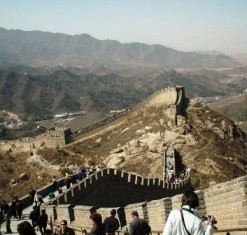

【ご存知、万里の長城です!】

『流転(るてん)』という言葉は、よく仏教の教えの中に出できます。

六道と呼ばれる世界、すなわち地獄、餓鬼(がき)、畜生(ちくしょう)、修羅(しゅら)、

人間、天上という状態世界を迷いによって行ったり来たりする。

六つの世界の生死を繰り返すことなんですね。これを輪廻(りんね)ともいいますね。

「輪廻転生」という映画がありましたでしょう。

また『流転』という言葉を私たち現代人は、宗教には関係ないとして辞書を探してみます

と【流】という意味は相続してゆくことなんですね。

【転】という意味は再び起こることなんですね。

「相続」するというのは、だいたい親から子供に財産を引き継ぐときに使いますよね!?

もっと、厳密に考えてみますと遺伝子を引き継ぐ意味と解釈してもいいように思います。

「親の因果が子に報い」などというショッキングな引き継ぎを含んでもいいように思います。

そして【転】で再び起こるということにつながる。

伝わったものが再び起こる。

なんだかちょっとおっかないように感じますね。

でも、ご安心あれ!

これからけったいな宗教にカブレていない方は、私のいうことが本当に正しいということ

がわかります。

ちょっと偉そうなことを言って恐縮ですが、ぜひ、このあとを読んでください。

皆さんのご先祖様は何人いると思いますか??

だいたい、自分で調べるとしたらお爺ちゃんのお爺ちゃんくらいまでは計算できますね!?

今、自分を0代、父母を一代前の祖先、お爺ちゃん・おばあちゃんを二代前の祖先としま

すと一代前の祖先は二人ですね。

二代前の祖先は父方の父母2人と母方の2人の4人ですね。

ここで、ちょっと理由はわからなくても結構ですから数学を使わしてください。

0代の私は1人=2の0乗で表します。

一代前の先祖は2人=2の1乗で表します。

二代前の先祖は4人=2の2乗で表します。

ですから、十代前の先祖の数は、

2の10乗で表します。

2の10乗=1,024人になります。

25才でだいたい平均して一代世代が更新すると考えましょう。

そうすると一世紀百年で四代さかのぼることになりますね。

紀元前0年までおおよそ二千年ですから80代さかのぼることになります。

80代前のご先祖様の理論的数は2の80乗です!

これは、電卓では計算不可能なほど大きな数え切れない数になります。

それぞれの代の先祖の数をまた累積(総和)してはじめて、私の先祖の総数となります。

もう、気が遠くなるほどの数です!

それでもたった2千年ですよ!

もっともっとさかのぼれば、もう諦めなければならない数になります。

数え切れない数のことを数学では『魔訶不思議』というのです。

少し蛇足になりますが「不思議」という言葉は厳密には「不可思議」なのですね!?

「思ったり、議論できず!」と訳すのです。

そこに「魔訶」とは、「とにかく大きい!」という意味です。

皆さん、絶対にだまされちゃぁダメですよ!

「過去に供養されていない先祖の悪霊がどうのこうの・・・」といって、法外なお金を

ふんだくって拝んでくれるインチキ宗教者がいるのです!

当たり前じゃないですか!

さきほどの計算からすると先祖の数は、現在の全世界の人口(約60億人)よりも多いの

ですよ!・・・本当に!

一人や二人、いや千人・万人の悪霊の先祖がいてもいいのですよ。

なんとでも言えるのです!

供養されていない先祖様、野たれ死にした人、また人を殺してしまった人、そして、

やっかいな病気にかかった人がご先祖様にはいっぱいいるのですよ。

今、偉そうに裕福に暮している人の先祖にだって、同じ数だけの問題のご先祖様がいたの

ですよ。

大昔は、戦争して「弱肉強食の世界」で生き抜いてきたのですから。

遺伝子学で研究されているDNAというのには、全部先祖様の「生き様記録」がされて

いるらしいというところまでわかっているそうなのです。

すごいでしょう!?

もう既に刻み込まれた記録を、消すことはチョット無理でしょう。

もちろん、病気に関してそれを消す技術を見つけようと研究者はやっているみたいなので

すがね。

だったら、今の自分の記録だけでも子孫に相続しないようにしたらどうでしょう!?

そうすれば、自分のまずいことだけは【転】じることはないでしょう。

もっと自分のこれからを強烈にすばらしいものにして、DNAに刻み込んでみたら子孫へ

それが【流転】することができるんじゃないでしょうか。

インチキ宗教者の陰謀にはまらないでください!

過去はさかのぼらず、今を、これからを「正直」に「精一杯」、生きることの方が絶対

正しいと思いますよ!

だから宗教心とは、今をまっとうに生きる精神だと思うのです。

毎日を『感謝、感動、寛容』で生きてゆくことではないでしょうか!?

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、

https://imcfujimoto.net/

いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。

興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!

https://imcfujimoto.net/free/school

令和3年ビジネス・リーダーいろは講;第10講:『盗む』

第10講:『盗む』

【トルコ・イスタンブール;モスクです。】

『盗む』といったら、聞き捨てならないとおっしゃる方がいるの

ではないでしょうか?

何もドロボウのことについてお話をしようなどとは思っておりません。

もっと良い意味で、『盗む』という言葉を使ってゆきたいと思います。

たとえば、お手本となる人の「クセを盗む」「技術を盗む」といった言葉だといかがででしょう!?

お許しいただけますか?(^o^)

実はもっとすごいことを『盗んで』みたいのです。

それは『生き方を盗む』のです!

私たちは、どうも上手に生きて行くことを教わっていないのではないかなぁと思うのです。

だから、上手に生きている人からその『生き方を盗む』ことにしたいのです。

学校で、このような大事なことを教えてもらった記憶などないでしょう!?

なんだ~、じゃぁ~、『学ぶ』っていう言葉に変えればいいんじゃぁん! と言われるかも知れま

せん。

しかし『学ぶ』については、後日、もっと違った意味でお話してみたいのです。

それよりもやっぱり、『盗んで』みたいのです。

実は私は何を隠そう、過去に本当の『盗み』をしたことがあるのです。

「えっ、なんてふしだらで悪い人なんだよ! こんな人が人生をうんぬんと生意気な!」

とおっしゃるでしょうね。

いやいやゴメン!

とっくに地獄におちる覚悟で執筆しております故・・・。

私は団塊の世代の最後の方にいるのですね。

ちょうど朝鮮動乱が勃発し、日本が特需ブームに乗るころ生まれたのですね。

私は、京都生まれで、父親の仕事の関係ですぐに大阪に移り住みました。

最初は、大阪西区立売堀というところだったのですが、幼稚園に入る前、大阪市此花区という場所

に移転します。

ここは淀川の河口に近いところでした。

今のユニバーサル・スタジオがある近くです。

私の小さい頃は、まだそこいらじゅう・・・焼野原や戦災を受けたレンガづくりの瓦礫だらけにな

った建物があちこちにありました。

そこが男子供たちの遊び場でした。

世間並みに食べ物はあったのですが、まだまだ、充足しきれない時期でした。

私が「盗み」をしたのは、我が家の狭い台所でした。

関西、大阪や京都でのお使い物、頂き物は、ほとんど角砂糖と相場が決まっておりました。

母親の目を盗んで、その角砂糖を箱からつまみ出し口の中にいっぱい入れて、コソコソ逃げ出して

行くことをしましたねぇ~(^^)

学校帰りには、友達と近所のイチジクや柿、スイカをもぎ取って、一目散に逃げ、隠れ家(自分た

ちで洞穴をつくりました)に三々五々集まり、衣服がベタベタになるほどガツガツと食べたことが

あります。

話せば尽きないほどです。

さて振返ってみますと『盗み』をする時というのは、実に緊張するのですね!

またその実行中というのは、ものすごく集中力(関西ではえげつなくって表現します)が増すので

す!

周りの音やかすかな動きにも敏感に反応するのです。

それはそれはいろいろな盗みの方法が瞬時に頭を過るのです。

すごい智恵も出るのです!

私は、このような経験をしておりますから、どうも「技術やテクニック、そして、陳列・レイアウ

ト」などを先進の企業や先輩から盗む時(といっても、事務所に侵入して図面等を本当に窃盗して

くるのではないですよ!)、すごいパワーが出るのです!

また根っから素直なものですから(自分でこう言うのをお許しください)、すごい発見をするので

す。

ビックリするようなことがいっぱいあるのです。

もし、そこの人に何かを教わろうとしているのなら、そこまで集中力が沸くことはないと思います。

限られた時間内で多くの『盗み』をするのですから真剣になります。

その分短い時間で、ものすごい発見ややり方を収穫します。

優秀な職人さんは、みんな先輩の技を『盗む』らしいですね!?

そうしない人は、職人さんの世界には残ることができないらしいですね。

私はかつて、とある料亭の経営のお手伝いをしたことがあります。

県下一の料亭ですから、もちろん板前さんも一流です。

みんな一流の人に共通することは目が鋭いことですね。

長年に渡って多くのすばらしい技を盗んできたのですから、そうなるのも分りますね。

その鋭さにたまげて・・・後ずさりする人がいます。

一流人は、それをまた見抜くから・・・(^^;

みなさんもご存じのアメリカ初代大統領エイブラハム・リンカーンは、

「人は四十歳になったら、自分の顔に責任を持ちなさい!」

とおっしゃいましたね!?

多くの成功した人達や世の中に貢献した人々をじっくり見ておりますと、ところところで目がキッ

となるところがあります。こんど良くご覧ください。

真剣に人生を生きてゆくためには、いままでやったことのない事、知らない事にいっぱい出くわし

ます。

人から手とり足とりされ教わることは、相手の都合がありますからそう簡単ではありません。

鋭い問題意識と吸収しようとする気持ちは『物事の本質や最高効率の技を心底盗もう!』

という気にさせるものです。

『盗み心』は神経を周囲に配る習慣を養うものです。

もちろん、刑事事件になるような『盗み』だけは実行しないでくださいね!

今の自分の技術や経験を多くの先輩・先達から『盗む』姿勢が仕事にも良い影響を与えて行きます

し、自分の能力開発に確実に寄与するでしょう!?

教えてもらえないのではなく、教わろう、学ぼう、そして『盗もう』とする気持ちがないのです!

カッコだけの生き方より、もっとドロ臭い生き方が本物ではないでしょうか!?

ハスはきれいな花を咲かせますが泥沼で咲くのですね!?

ありがとうございました。

いわき経営コンサルタント事務所の詳細は、

https://imcfujimoto.net/

いわき市において、いわき夢実現塾を開催しております。

興味のある方は塾生になるにはハードルが高いですが、こちらをご覧下さい!

https://imcfujimoto.net/free/school